|

| 新聞紙上に展開した楢山佐渡論 5 時代の生き証人が語る楢山佐渡観と盛岡藩の奥羽越同盟 |

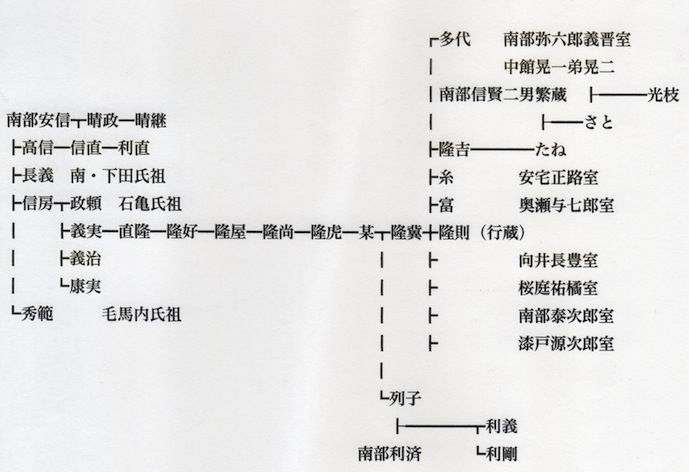

「濤庵先生の再び佐渡を論ずる」といふ一篇に就て舊暦散人 先生再び佐渡を論ずといふ長文を本紙に出され、舊暦散人に答ふといふ割注を添られたり。ここに於て散人これを読まざるを得ず、読んで発端の緒言中に、或は史書に拠り、或は記録に依り、或は当時佐渡と行動を與にせる某勇士に問ひて、その詳細を得たりとあるを見て甚だ疑なき能はず。先生の所謂史書記録は、何人の著述にして誰家の所蔵なるか、行動を共にせし勇士はいかなる人なるか知るべからず。然れども今強いてこれを質すの必用なく、且つ佐渡の人物論に至りては敢てその異同を繰り返して詳論するに及ばざるも、ひとり事実の前後あまりに齟齬して、舊暦の時日に合わざるものいと多し。世の青年諸氏が、或は佐渡の事跡を調らるることもあらば、参考にもなるべきかと、その条項を略述することとせり。濤庵先生の叙論を見るに、丸で舊暦の時日に無頓着にて、御自分の意見を述らるるかと思ふふしなきに非ず。請ふ其舊暦に合はざるもの略述せん。 先生は帯刀に二妹あり、一は秋田討入の総大将向井蔵人の妻、一は烈子とし、利済公の妾なりといはれたり。烈子は妹に相違なきも、向井の妻は妹に非ず、娘にて佐渡の妹なり。初はルイ、後にヨシといへり。帯刀に娘多く、他に嫁したるは南部弥六郎・奥瀬与七郎・安宅正路・向井蔵人・桜庭祐橘・漆戸源次郎・南部泰次郎等の妻にて何れも佐渡の姉妹なり。 利済公の妾烈子を舊暦散人が夫人と称したるは何に拠りたるやとの事なるが、散人は事実に拠りたるなり。利済公の妾は一二名にとどまらざりしも、他の婦女はいづれも御部屋と唱へ、側女中の待遇なりしが、烈子は御前様と敬称を附し、利済公死後未亡人となりて光雲院と称し、その死去の時は恰も歳末年初に際し、領内の家々は門松を飾らず、音曲鳴物停止を布告したる程なりき。故にその事実に拠り夫人と称したるなり。散人の青年時代に本丸の大奥を離れて今の県庁所在地に在りたる広小路御殿に寝食せられ、老女始め側使の男女も多く、事ありて外出せらるる時は乗輿にて往来し 啓蹕 の声を聞く有り様なりき。 佐渡の出世は天保十一年とせられしは何に拠りたるか。佐渡は天保二年の生まれなり。而うして先生は佐渡明治二年刑死の齢三十九となせり。三十九は実際なれど、天保十一年とせば明治二年は二十九歳なり。前後の時日相違明白なり。先生佐渡は十一年生れとせし故に、野田一揆の年を佐渡が十四の時なりとせり。 散人等青年時代の読書界に、漢籍を読むことを経学と称し寄々学友相会し、各自篇章を分ち、互に講演せしが、これを輪講会と称し、先輩を会頭に頼み、各討論の末、疑義決し難きもの有る時は会頭の審判を以て之を解決するの例なりしが、佐渡は藤井又蔵を経学の師となし、多少の読書力ありて、自宅へ月六回の輪講会などを設け、会する者は立花薫・松岡練治・大沼金太郎・同半蔵・長岡善之助・谷河林平等にて、佐渡自身も論孟などの講演を試みたるものなり。それ等の結果として嘉永三年二月二十五日、経学出精の賞として利済公より御召御小袖を拝領の事あり。その時は茂太といひたりしなり。同四年五月一日、御側詰にて利剛公参覲の御供登を命ぜられ、翌五年五月朔日御近習頭を命ぜられ、その二十六日五左衛門の名を拝領す。同年九月二十五日加判列を命ぜられ、同六年正月二十四日加判役を命ぜらる。 佐渡が加判役となる迄の時日は右の如くなり。然るに先生は佐渡の加判役を文久元年とせり。嘉永六年に後るること九ヶ年なり。且つ野田一揆は嘉永六年六七月なり。佐渡がもしこの時加判役ならざりせば、たとへ何程焦慮するも其衝に当るの権限なきに非ずや。 嘉永六年、野田一揆の事たるや、専ら佞臣石原汀・田鎖茂左衛門・川島杢左衛門等利済公の意を迎へ、驕奢の輔翼となり、聚歛の甚しきに出たるものにして、野田一揆が仙台へ到り、之を訴ふるに当り、真に国家の大事なるを以て、時の大老南部弥六郎、加判役楢山五左衛門、心を協せ強いて利済公へ言上の事あらんとす。利済公も病気と称して両人の目通りを許さざりしかども、国家の大事、そのまま引下がるべからずと為し、近習頭花輪徳之助を押立、前両人強いて大奥へ進み入りたるがため、利済公の不興を蒙り、六月二十九日弥六郎・五左衛門・徳之助三人出仕遠慮申し付けられ、七月二日、弥六郎・五左衛門上使を以て長文の罰文申渡しあり、御役儀御免差控を命ぜらる。これ皆石原汀等が讒諂面諛の致す所として、その他の重役も或は差控え、或は御目通り差控え等にて重役詰所に人無きに至れり。ここに於て加判列に在りし東中務を加判役に命ぜらる。弥六郎・五左衛門が黜られたるを聞き、仙台へ立ち越たる一揆共は、益々仙台家へ愁訴の度を進め、仙台家に於てもその旨を諒とし、南部家への談判益々厳しく、一揆の者共を容易に返さず、幕府へ申出の趣もあり、随て幕府の調査も弥増し緻密を加へ、あわや大事に及ばんとするの形勢となり、利済公上府すべき旨、幕命有りたるを以て、十月六日、弥六郎を大老に、五左衛門を加判役に復し、同八日弥六郎は仙台へ赴く事となり、辛らうじて一揆どもの引受け渡を結了せり。後に首謀者の居村なる田野畑村・普代村を弥六郎へ一時預け地と為せしは、事後の撫恤を意味せし処置なりき。同十一日五左衛門は御勝手御用掛となり、同晦日利済公上府の御供登を命ぜられたり。 同十一月七日、大老南部土佐は佞奸の者共の申分に任せ、国家の大事を作り出したる趣意を以て隠居の蟄居を申渡され、石原汀・田鎖茂左衛門は佞奸邪曲の致方、言語同断の至りといふ罪を以て、家禄邸宅家財とも没収、石原は内堀若狭へ預けられ、田鎖は親類預けとなれり。折から川島杢左衛門は大坂詰なりしが故に、翌嘉永七年四月帰国の上、右両人同様の処罰を受けたりる。即ち弥六郎・五左衛門の再勤、土佐及び三人等の処罰は、内外の圧迫に拠る当然の結果にして猶予すべからざる勢なりしなり。 然るに先生は、この時佐渡年甫めて十四なりと記し、且つ近来国事紛糾、政挙らず、新人物を要するため、六年五月二十三日東中務を加判役とし、中務をして国事を終始料理せしめたる如く述べられたるは、当時の事実に合はざるものなり。況んや東中務の年齢は、佐渡より三四歳ばかりの弟なり。佐渡を十四歳とすれば、中務は僅かに十歳斗りの少年なり。いかに人物なりとて、この大事に当るに足らんや。この時両人正真の年齢は、佐渡二十三、中務二十ばかりの時なり。 先生は散人が半白老人記述の後半を正して、野田一揆の事件に一言を及ぼさざるは、訝しゝと言われたれども、半白老人の説には多少の差はあるも、年齢その他とも格外の齟齬なきを以て、敢て贅辨を費さざりしなり。この篇は専ら佐渡の人物を批評するにありて、枝葉に属する些細の誤謬を正すの必要なければなり。 利済公の上府は、幕命に依り即時発駕すべきものなりしかど、病気を申分として猶予を請ひ、追々延引、嘉永七年正月二十六日盛岡を発し、二月二十日の江戸着なり。幕府より前以て伊東修理大夫・南部丹波守をして、監視せしむるの命令ありしに依り、利済公着府有りしも、上屋敷に居ること叶はず、下屋敷へ入り、謹慎の身となられたり。手短に言へば罪人の待遇なりしなり。 佐渡はこの際江戸に於て、閣老阿部伊勢守の知遇を受け、利済公の処罰を軽くし、引続き利義公の事件にも頗る尽力したりしなり。その後帰国し、安政二年の春は盛岡に居り、弥六郎と東中務は在江戸なりしが、二月初旬、中務は役儀御免にして下り、五月五日楢山五左衛門江戸登りを申付けられ、その七日出立に際し、佐渡といふ名を利剛公より拝領せり。 先生が野田一揆といふ章を置き、端を改めて縷述せられたる以下の文字は、いよいよ前後錯雑し、その字面の順序を以て一々之に辯論を加ふるは容易の事に非ざるを以て、更に略式を用ひ、齟齬と認むる部分を原文の前後に拘はらずこれを論述せん。 先生は散人に対して、史実を誣ると言はるるが、史実なるものはいかなる所に存するか。人各々信ずる所ありて、是非の論生ず。始めて散人は天保五年の生れにして、佐渡は三歳の兄。向井蔵人は一歳の兄。東中務は一歳の弟。安宅正路・毛馬内九左衛門は幾歳かの兄。野田丹後は幾歳かの弟にして、皆同時代に散人が多少交遊せし人々なり。その他藩庁大小の役人、及び非役の人々に至までその才徳の概略を識りたる人々少なからず。散人は家格軽く且つ不才能無能なるを以て、終に重要の職務には就かざれども、嘉永安政より明治前後の事は、散人が直接に見聞せし事、或小部分に関係したる事、藩庁の日記類に見えたる事等を湊合して半白老人の佐渡論に批評を加へたるものなり。 明治前後の変乱に就いては、薩長派、奥羽派の人々各我田引水の言論文章を作り、同盟誌、謝罪誌等は種々なる著述ともなり、口碑にもなりて、その正邪曲直は既に蝶々するは、痴人の夢物語なれば繰り返して辯ずる必要もなし。 佐渡の如きは、頑冥無識の一愚人なり。舊暦散人の如きはそれに伴ふ一人なりといはるるも、既に舊暦の人にて頑冥は世人の許す所なり。散人がいかなる愚論を吐けばとて、明治の新空気を呼吸する俊才達識の人々簇出する世の中なれば、ために人を誤らしむるの患は無かるべし。然れども前にも述る如く、あまり舊暦の事実に合はぬ事を後進の青年諸氏が事実として信ずるに於ては、或部分の差支なしとも限るべからず。故に参考のためにもと左の節々を申すものなり。 先生の御説に佐渡が加判役たりし七ヶ年の事を改めて稿を起さんとあり。この七ヶ年は何の年より何の年迄なるか判然せず。先生は佐渡の始めて加判役となりしを万延二年即ち文久元年とせられてありながら、嘉永六年十一月六日、弥六郎・佐渡再勤とあり。この再勤は何役の再勤で有るか。又安政二年の江戸大地震を佐渡在府の時とせり。何の役儀にて在府なりしか。安政四年利剛公の婚儀を佐渡加判役にて斡旋すといふが如き事、皆文久の前にあり。散人が記憶に拠れば、佐渡が嘉永六年正月二十四日、加判役となりし以後の任免は左の如し。同年六月二十九日大老弥六郎と共に出仕遠慮を命ぜられ、七月二日、弥六郎と供に御役儀御免差控を命ぜられ、十月六日、弥六郎と共に再勤となり、十月晦日利済公上府の御供登りを命ぜられ、同七年正月四日江戸登り被仰付、利済公同月二十六日発駕の前なリし。安政二年正月は在盛岡にて五月五日、御用有之、江戸登り被仰付。同三年正月は在江戸にて六月下り仰せ付けられ、七月朔日帰国。同四年七月二十四日登り仰付けられたれども病気にて登りは御免。十月十八日病癒えて出勤。同五年九月晦日御役儀休息。万延二年五月十六日加判役仰付られ、同晦日、江戸登り被仰付。七月二十日、利剛公御参覲御供登被仰付。文久元年十月三日、利剛公御発駕に付御供、文久四年正月は在盛岡。元治元年七月晦日幕府より朽木亀六を上使として利剛公參府を命ぜられたる時御供登り被仰付、元治二年正月は在江戸。同年五月三日在盛岡にて、病気を以て退役願出、閏五月四日、再三退役願出にて御役儀御免。慶応四年正月十三日加判役を命ぜられ、同二十四日上京被仰付、三月朔日出立上京。十月十五日に到り御役儀御免となる。この年月の間に東中務・安宅正路・向井外記・野田舎人・三戸式部等の加判役出入あり。 佐々木直作が板垣桑陰と改名せしは、死すべき直作の生き残りたるによりて称せるなりとは、先生の誤聞なり。佐渡一人刑せられ、江ばた五郎、佐々木直作は放免となりたる際、五郎は蘇隠と改名せんとす。是乃ち死したる五郎が蘇りて隠れるゝの意なり。直作は沼宮内村へ退隠し、養蚕して餘生を送るといふ意義にて、桑陰と改めたるなり。且つ直作は読書力ある政務家にして、軽き身分より出世居し、御勘定奉行・御代官頭取等を努め、一時を鳴らしたる役人なり。この人を指して時務に迂闊なる道学先生と評せしは、蓋し濤庵先生一人ならん。 散人常に謂へらく。人の文章を読み、人の言論を聞くには、その題意を審らかにし、その主眼を明らかにし、一言一句を等閑に附すべからず。所謂言葉を以て意を害せざる様注意せざるべからずと。故に自分の筆にする所の文章も、口にする所の言論も、他人の注意あるを冀望するを久し矣。 散人が岩手日報に出したる文章中、佐渡が仙台の但木土佐に対し、相馬口へ我が兵を増発すべしといひたる増の字を先生が読まぬと見えて相馬口の兵は最前に出したるものにて、佐渡に関係なしと排斥せられたり。是乃ち増発の増の字を読まざる所以なり。鹿角口の戦に敗北して、佐渡が雫石の橋場迄逃帰れりといふ半白老人の説を、散人が其誤りを正して、鹿角の敵軍充満すべしといへたる充満の二字を読まれざると見えて、津軽兵が濁川村を侵したるはいかがするや、此事は吾は半白老人に同意なりといはれたり。 安政四年、江戸に於て利剛公婚儀の時は、佐渡は在盛岡なり。御婚儀の費用少なからざるも、重役等大議論を起すべき程の事に非ず。当時の藩政は野田一揆以後民力休養を図らざるべからず。且つ利済公江戸邸にて謹慎の身となられ、伊東修理大夫・南部丹波守へ藩政を監視すへきの幕命ありし事とて、重役の経営辛苦少なからず。諸役人の冗員を省き、士民の衣食住節倹の制規を設け、藩士の家禄三分の一を五ヶ年間借上げの事を決行したる事等あり。此間には重立役人等の大議論もありしなん。此時に際し米田武兵・大矢勇太が伎倆を顕はしゝよし先生がいはれたれども、右両氏は実直家にて有るものを守らしむるは安心なれども、貧乏世帯の遣繰りは得意に非ず。晩年に御元〆御用掛を命ぜられたれども、御勝手向の事に骨折りたるは、戸来官左衛門・下斗米善治、その他の人々なりしなり。 元治元年、常州辺浮浪人の件にて、毛馬内伊織兵二千を率ゐて上京したりとは仰山なり。伊織は御新丸御番頭にて御番子引率の名目にて諸士の嫡子二三男の壮丁を組合せ百五六十人を率ゐ、その他足軽百七八十人程、御先手役にて引き連れ随伴し、その外藩侯參府に付き、手廻り警衛の壮士は、常の參府よりは多かりしなり。これ等に対して先生のいはるゝ如く、佐渡は武者奉行、杤内与兵衛は軍師などの役割ありたり。 長州征伐には、利剛公は出征の役に非ず。将軍進発に付、江戸表の留守番せよとの幕命なりし。 奥羽の同盟は、格別の罪なき会津庄内に対し干戈を動かして討滅するは得策に非ずといふにあり。当時の流説には会津は京都守護職には、天下の志士と称する壮士輩の跋扈を征し、庄内は江戸府内の警衛にて、同様壮士の制御に努力したる、其復讐として薩長派に憎まれたるために反逆者と唱道せられたるなりと申伝たり。其意気地として同盟は生れたるなりといへり。左も有るべし。日本国内には誰かいはれなく朝廷に弓を引くものあるべき。且つ既に将軍職を奉還し、謹んで静岡七十万石の諸侯となり了れる徳川家を佐けたりとて、再びもとの将軍となるの形勢なきは、常識あるものには分かり切りたる話なり。而ふして薩長派の奥州へ差出す文章、その他は朝命なる文字を用ひ、奥羽諸藩の差出すものは上奏とか、嘆願といふ文字にして、表面は敵味方対等の文字にあらざるを以て、彼是往復の結果は、反抗といふ名義になりたるなり。 この濁川村は鹿角郡中毛馬内に属する地にして、秋田領との境に非ず。津軽領の境なり。それはともかくも、散人の説はもし佐渡が戦負けて遠く雫石迄も走る程ならば、敵兵が悉く鹿角へ押入り、鹿角は敵兵充満の地となるべしと申したるなり。且つ佐渡が鹿角に留まる事叶はず逃帰るならば、盛岡へ駈戻るべし。高山大沢路なき所を踏み越えて奔るなら格別、さもなくば鹿角を逃げて雫石の橋場へ駈込むの理由なし。盛岡鹿角の道路は、沼宮内の西根通にて寺田・田頭等を経由し、一本木・茨島・盛岡の順路なり。雫石は盛岡より雫石川に沿ひ、秋田領の生保内へ通ふる路なり。言のついでに申さんに、先生の御説を読むに、生保内と久保田との地理を明白に御存じなき様なり。久保田は佐竹の城市にして、盛岡よりすれば雫石を経て仙岩峠を越え生保内へ下り、角館へ出て、雄物川に沿ひ、宿駅を経て久保田に到るべく、鹿角口十二所・大館よりすれば、米代川に沿ひ、能代地方へ出て、海岸通土崎を経て、久保田に到るべし。然るに先生は佐渡が鹿角口の戦を以て生保内へも手を延ばし抜く能はずして帰りたりといはれたり。これは大なる方角違いなり。十二所・大館地方より、生保内へ兵を出すには、大山脈を跋渉するか、さなくば大迂回をなさざるを得ず。佐渡が米代川沿岸を進撃するすら効なく、途中引退する形勢なり。何の餘力ありて生保内放免へ手を出すべきや。且つ生保内口は別手の大将ありて、雫石より進撃し居る場合なり。秋田討入りの兵は鹿角口・雫石口・沢内口の三手にて、沢内口は秋田領の横手地方へ向け、雫石口は生保内地方へ向け、皆各々一方を預かる総司有りしなり。 南部彦太郎、父利剛に代り、謝罪として鹿角口より十二所に到り、鎮撫使参謀前山精一郎に面謁す。精一郎之を秋田領院内に在る九条総督の軍門に赴かしむ。彦太郎乃ち十二所より久保田を経て院内に赴きたりといふ半白老人の説に対して、久保田とは生保内の誤記ならんといはれたり。前にも申す如く生保内は仙岩峠の西麓にて、雫石より秋田領へ行く者に非ざれば、通る所にあらず。もし盛岡より院内へ赴くとすれば、沢内境を越るを可とす。彦太郎の院内行きは、十二所より順路久保田を経由したる事実にして、久保田より町奉行は、兵を率ゐて護衛をなし、城中よりは見舞いの使者を彦太郎旅宿へ遣はしゝ事等あり。半白老人の誤りにあらずして先生の誤りなり。出羽奥州の地図を展覧せられなば、即席に御了解に相成べし。 鹿角口にて楢山佐渡・向井蔵人より官軍へ差出したる休戦状は全く朝命を畏れたるものにして、同盟に破れたるためにあらず。且つこの時は野田丹後も倶に手勢を率ゐて戦つゝありといはれたり。然るに丹後は御近習頭にて、もし鹿角口へ応援として出張するならば、若干の兵隊を引率せざるべからず。全編の批評中に述べたる仙台出役某が、仙米謝罪の事実を報ぜんとて、九月十五日早朝、盛岡城中にて丹後に面接したるを以て、丹後大に驚き、即時利剛公へ申出でたり。 恰も三戸式部京都よりの帰国に会し、利剛公も決心せられ丹後へ御命令の事も有しならん。九月十九日、御直筆を以て一同へ示されたる文面は左の如し。

右趣意を以て、第一に丹後を鹿角口へ遣され、佐渡へ御達相成たるならん。その後御用ありて、佐渡を盛岡へ呼寄せられ[その時日は明らかならず]二十九日に至り、又々佐渡を鹿角口へ遣はされ、謝罪実行の手続きに入りたるなり。 或記録に鹿角口最終の戦、即ち九月十九日二十日の条に、野田丹後が佐渡と共に戦場にありたることを記し、割註に丹後は老臣なり。この時出てゝ鹿角郡に在りとあり。この外には戦時に丹後の名見えず。見えぬ筈なり。戦ふために出張したるに非ざればなり。丹後藩命を受け鹿角に到りし際、佐渡が戦場に在りしを以て、その地に就き佐渡に命を伝へ、且つ協議を遂げたるものあらん。然れども他の兵隊及び外観の人々は、未だ謝罪の事発表前なるを以て、丹後をも戦中の人として視たるものありて、佐渡と共に戦に赴きたる如く記録したものならん。とにかく丹後戦場のために出張したるに非ることは、最終の日一寸丹後の名を見るのみなるに察するに十分ならん。 前にも述べたる仙台出役某が、九月十二日仙台・米沢謝罪の事実を知るや、即時仙台を出立し、通し駕籠にて帰藩の途中、十三日夜半衣川と前沢の間なる徳沢峠にて、江ばた五郎が三戸式部の京都より持参の仙台・米沢征討の御沙汰書を両藩へ送達する藩命を帯て来るに会し、途中ながら両藩謝罪の事を告げたるに、五郎も大に驚きたるが、今この事を聞きたりとて私に帰藩する事にならず、とにかくに我は両藩へ伝達の書類を渡さざるを得ずとて別れたり。この如く事実にして仙台出役某は、盛岡へ帰り野田丹後へ報告し、然る後丹後は鹿角口へ駈付たるものなり。その間には仙米謝罪の事は鎮撫使の方へも通報ありしなるべければ、益々南部藩へ諭告の材料となりしなん。 先生の論説中に、舊暦散人は物知り顔に戦争のことを論ずるは、何処か戦地へ出たることあるかとの詰問ありしかば、御尤もの次第なり。散人は所謂散人にて物の用にたたぬ凡夫なり。大将は勿論士卒にもなりたることなし。然れども文久三年春より夏迄、或任務を帯びて京都に在り、楢山佐渡は遠山礼蔵を伴ひ、同じく京都に在り。恰も家茂将軍上洛の時なり。元年幕府が長州征伐を企てたる時は、散人は在江戸なりし。奥羽同盟の際は、或は仙台に居り、或は白石に居り、佐渡が未だ京都より仙台へ下らぬ前に、菊池仙助が兵を牽ゐて相馬に在りし時、相馬へ行きたる事あり。謝罪の議決して後、野辺地口へ行きたることあり。宮古港へも両三度行きたり。その他諸藩の人士へも応接したり。是皆散人一己の物好きにて奔走したるに非ず。藩命によりたるなり。故に戦場へ臨まずして戦地の事を知り、軽輩ながらも重要の機密を窺い得たる事あり。故に表面の文書となりて往復ありしも、真の事実にあらざるを知り、文書なき事も事実として記憶に存するものあり。生れぬ前の事柄にて敵か味方か分明ならざる人の書き残しあるものを証拠とし、また人伝へに聞きたることを信じて、見て来た様な話をばせぬ積もりなり。 先生は奥羽同盟と秋田討入を別問題とせらるゝには非ざるか。秋田討入に方り、相馬口に居りたる菊池仙助が兵隊を引揚げて沢内口へ加はりたるを評して、同盟を破りたるかの如くにいはるゝに似たり。秋田討入はとりもなほさず同盟の実効なり。申訳半分に相馬辺に滞在する間は同盟の実に非ざるなり。既に同盟に決したるが故に秋田討入りに加はり、十分の力を竭さんとせしものなり。仙台に集合し居る諸藩の出役等も南部藩が秋田討入りを聞き、始めて心を安んじ、南部家の出役人に対し一層好意を表し、鹿角口野辺地口の捷報を聞く毎に共に喜びたるなり。 先生は仙台に同盟諸藩の出役が集合し時に協議し居るを顧みられざるが如し。その故は仙台より南部藩へ通報交渉の有りし事を仙台が勝手我侭に指図するものと認めらるゝ如し。南部家のみならず、時期に応じ各方面の諸藩へ通告交渉せしは、皆出役人会合協議の上発したるものにて、仙台一己の意見には非ざりしなり。唯仙台・米沢謝罪の件は、諸藩の出役人を出し抜きたるなり。 話は前に戻るが、先生が秋田戦記と題せられたる論中に、四月十八日、仙台が我が藩に使を送り、佐竹藩を伐たざるを責め、若し盟に負けば境に臨む所の兵を以て盛岡に伐入らんと恐喝したりとあり。四月はいまだ佐竹も同盟のために人を出し置きたる時なり。判然と同盟に背きたるは佐渡が京都より仙台へ下りたる際にて、六月末七月初頃にて、仙台の使者志茂又左衛門を殺したるは、手切れの時なり。何が故に三四月以前に仙台かくの如く使を我れに送るべきか。盛岡と仙台の間に当時一兵の屯集するものなし。且つ仙台は終始我が藩をおだてるなら格別、恐喝などといふ事は毛頭なかりしなり。 生保内は久保田の誤りは、前述の如くなるを以て、戦の誤りは茲に略す。謝罪事情と題する以下の論に、謝罪は専ら朝命に畏れたるものなりといはるゝが、謝罪は固より朝廷といふ名儀に対するものにて、佐渡愚なりと雖ども、同盟が破れたる故にとは、謝罪状には書かざるなり。佐竹と戦ひたればとて、佐竹への謝罪には非ざるなり。只管朝命といふ名を畏るゝならば、最初から同盟も何も有ったものにあらず。 事破れて降伏するは、武門に於る恥辱この上なし。散人愚なりと雖ども、何ぞ之を名誉とは思はん。知れ切った事を極論するは腕白小僧等の喧嘩に均し。屈辱といふ事に就いて、勾践を引証したのは、降伏した時はいかなる屈従をも忍ばねばならぬといふ意味なるを、再び会稽の恥を雪ぐために、秋田征伐に出るかなどとは、これ又子供喧嘩の口吻なり。苟も常識あるものの争論に非ざるなり。散人の言利口は利口なりと冷やかされたり。散人は天保生れ、舊暦の老爺なり。先生は明治の新空気中に産声を揚げられた俊才なり。利口競べしては散人はとても先生には叶わぬ。 屈辱の例証に毛利・島津と勝頼・幸村等を引出したるを、是又何処迄も彼等の履歴を追うて非難せられ、且つ勝頼が死を致したるを笑ふたといはれたり。散人が勝頼を笑ひたる文字は何方にあるか。屈服するとも死を致すも、武門の境遇と時勢とにより相違あるといふ意味の引証にて、毀誉をその間に挿みたるに非るなり。先生は古書を読るゝに断章収義などといはるゝことは御頓着なきか。先生は目時隆之進の進退を古武士の典型なりといはるゝが、散人は隆之進の境遇を惜しむものなり。何となれば、隆之進は累代南部家の臣隷にて、当時は用人に登庸せられ重き役人なり。佐渡と論合はず之を争ふも、佐渡を動かすの力なしとすれば、長州藩へ奔る健脚を移して盛岡へ帰り、之を藩侯へ上言し、藩士中とも激論し、到底自己の説孤立となり、衆人に容れられざるに臨み、黒沢尻にて後ればせに切りたる腹を、この時にきりたらば、死して志を達すること明白なるにあらずや。処置ここに出ず。佐渡の不心得を訴へんとて、主家を後にして他藩へ赴くは、果たして当を得たりや否や。仮令我が藩侯の異志なきを長州藩へ知らしむるとも、佐渡の論盛岡に行はれたらんには、何の効能もなきに非ずや。況んや降伏謝罪の後に薩長派に送られて盛岡へ帰り、久我殿伝達の廉ありしを以て上士上座といふ家格に登り、暫時なりとも家老職となりしが、不祥なる事ありて出仕遠慮の身となり、江戸よりの帰路黒沢尻にて自殺したるは、その心事は悲しむべしと雖ども、散人より之を観れば古武士の典型とは評し難きものと思ふ。 此の他種々散人の服し難き節々あれども、くだくだしきを以て略す。先生の結論を読むに及んで又また之れを避難するは執拗の嫌いなきに非ずと雖ども、全体に渉るを以黙止するに忍びず。 抑当時の事情は薩長州派の頤使に甘んずるか、敵対するかの二途あるのみ。幾篇も申唱ふるは、といも恐れ多き極みなりと雖ども、当時陛下の御年少かく渡らせられ、御身辺近く輔佐し奉りたるは、三條・岩倉なり。この人達は最初より薩長派に依頼して輔佐の功をなせるものなり。 これより先き、嘉永六年、米国より彼埋が浦賀に来たりし以来、天下騒然として攘夷論起こりしにも拘わらず、徳川幕府は安政五年に到り西洋五ヶ国と条約を結びたるが、その間に櫻田門外井伊掃部頭の横死。坂下門に安藤対馬守を要撃するあり。薩長海湾に外国船を砲撃せし事あり。土佐人の生麦に於ける洋人斬殺あり。その度毎に幕府が外国より抗議を受け、或は償金、或は我が下手人を誅戮して、外国へ謝罪する等の手数ありたる中に、攘夷論は益々激しく、論者が京都に集まり朝命といふを以て攘夷を幕府に迫り、諸侯には御下問となり、種々なる紛議の末、終に慶喜将軍が征夷職を奉還するや、忽ち攘夷論が烟散霧消し諸外国と和親を結び、洋人をして入京せしむるに到れり。明治元年は、徳川家既に大政を奉還し攘夷論は跡形もなく、王政御一新といふ大義名分の定りたる時なり。然らば則ち一令を以て我が日本を鎮静すべき筈なり。然るに関東征伐といふ大挙を為し、会津、庄内の一両藩を反逆者として討滅せんとするは、必ず複雑なる事情有しに相違なく、頗る研究すべき問題に非ずや。当時の事情を知らずして、表面の名分上単純なる考えを以て評する時は、関東征伐を以て無名の干戈といふ論も起こるなるべし。 先生は大儀名分なるものは、一度外史くらいを繙きたるものは合点が行くなるべしといはるるが、その外史はいかなる程度日本臣民の激昂を鎮圧するに足るものなるか。散人いまだその程度をしらず。日本外史を講読して武家と武家との戦争を制止する能力あるものならば、錦旗を持出し硝煙弾雨の間に、彼我同胞の生命を粉砕するに及ばざるべし。畢竟、奥羽の戦争は共に外史を読んだ者の軋轢なり。読んだ者と読まざる者の闘いに非ざるなり。双方ともに朝廷をその上に戴きながら、臣民相互に私憤を以てその下に相責めぎしに過ぎざるものにて、徒党の多き者は勝ち、少なきものは負けたり。勝てば官軍、負ければ賊なり。願ふに王政の基既に立つと雖ども、国民の方向疑はしきものあらば、簡単なる按察使を発して之を検聚し、或は二三不逞の徒あらば之を諭告して命令に服せしめ、尚且つ頑冥不服の徒あらば、兵力を以て之を征討するも遅きにあらず。然り而うして徳川家変替の際に於ける臣隷等が、薩長派を讎敵視して、その主慶喜の恭順にもかかわらず、各所に屯集して不軌を図る者有りしも、之を鎮撫するに豈術なからんや。況んや会津庄内は徳川家に縁故深きものなれども、既に領土を享有し、列藩の職を奉ずる一方の諸侯なり。果たして彼等が徳川家の旧好の為に、飽くまで朝命に反抗するものならんや。 先生は四囲うの事情止むを得ず、佐渡が同盟渦中に入りたる如くいはるゝが、先生の所謂四囲の事情とはいかなる事情をさしたるか。散人は未だ了解せず。若し奥羽同盟の事あるを以てその事情に迫られて、朝命に叛くの不可なるを知りつゝ、止むを得ず同盟渦中に沈溺したりとの事なるか。果たして然らば佐渡の性質として出来得る事にあらざるなり。佐渡は奥羽同盟の力を以て薩長派の専横を制すべしと考へたる自信の確きより、自然同盟を主張したるものなり。丗三年九月十六日発行の岩手毎日新聞文苑欄内に、細川秋巌なる文士の北遊小艸集中の一首なりとて左の詩を録せり。

これ大に散人の心を得たるを以て、今尚記憶にあり。 先生は当時の処置として、自主独立勤王の誠意あらばといはれしが、今更先生の深言を待たず。当時盛岡に真の勤王といふ言議の喧しかりし事あり。この真勤王の真の字は薩長派の下風に立たずとの意味なりしも、薩長と奥羽とを離れて自主独立の勤王を実地に行ふの途なかりしなり。 むかし菅相丞は罪を得て筑紫へ配流の身となられたり。時平大臣の正にして菅公の邪なるに非るなり。後世の如く武家のさかんなる世なりせば、如何なる事態を生ぜしや知るべからず。武門の意地は大義名分なる文字のみを以て容易く制止すべからく、父子敵味方となりて相戦ひ、姻戚の間互いにその領土を奪い合ふが如き、虎狼に均しき事跡を遺ししもの多くこれあり。道義破れて戦乱世に生じ、古今聖賢君子の深く憂ひ厚く誡むるあるは、実に之がためなり。力の多きものはなりたり、足らずものは敗る。故に古今の人物を評するは、その心志の正邪如何んを察するを要するのみ。 先生は佐渡を評して古武士の標本となすにたらずとせらるれば、それまでの事なり。凡そ人物を評論するには各々類あり。その才能を称するものあり。その志操を称するものあり。事の成敗を以てその才能志操を没却すべからず。その才能下劣より而うして事を成す幸運児あり。その志操を純正なり。而うして事敗る微運者あり。明治以降、文運発達、人々知識の増進するに随ひ、羽振りのよき流派の尻馬に乗り、功利を是れ営み、志操泛々世渡り上手の佞才子となるもの少なからず。近来要路に登る才子中には東北産の人なきに非ずと雖ども、直ちに東北より出身したるにあらず。多くは薩長派に縁由を結び、然る後成り出ずる者多く、全く自己一身の才徳よりして抜擢せらるゝ者は幾んど稀なり。如斯時勢。人心より古昔の無骨者を観る時は愚人と評するの外なきのみ。何ぞ啻に楢山佐渡のみならんや。 【参考図】二 二条関白斉信・征討大総督有栖川宮熾仁親王・征夷大将軍徳川慶喜水戸藩主徳川家・薩摩藩主島津家と盛岡藩主南部家との関係図  半白老人(鈴木 巌) 「楢山佐渡」 濤庵迂人(波岡茂樹) 「楢山佐渡」を読む 舊暦散人(谷河尚忠) 「半白老人の楢山佐渡と濤庵迂人批評とを併せてこれを読む」 濤庵迂人(波岡茂樹) 「再び楢山佐渡」を読む ?舊暦散人に答ふ? 舊暦散人(谷河尚忠)「濤庵先生の再び佐渡を論ずる」といふ一篇に就て 【関連】 白髯翁(谷河尚忠) 『戊辰前後の楢山氏』 |